1月20日,,自然資源部主管媒體《中國自然資源報》海洋專版對正和生態(tài)海岸生態(tài)修復(fù)及藍(lán)色碳匯的實(shí)踐成果進(jìn)行了報道,。作為全球?yàn)I海論壇——全國海洋碳匯聯(lián)盟會議發(fā)言人,正和生態(tài)副總裁李寶軍接受了記者采訪,,圍繞藍(lán)色碳匯及濱海生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建,,全面介紹了正和生態(tài)以基于自然的解決方案,從河湖到海洋的生態(tài)工法探索實(shí)踐,。

1月20日《中國自然資源報》海洋專版 ?中國自然資源報

附:《中國自然資源報》原文

從河湖到海洋

——正和生態(tài)基于海岸生態(tài)修復(fù)與藍(lán)碳的生態(tài)工法探索實(shí)踐

本報記者:趙 寧

濱海地區(qū)作為陸海相連接地帶,,具有獨(dú)特的生態(tài)系統(tǒng)和自然資源稟賦,是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的活躍地帶,。隨著人類沿海開發(fā)活動增加,,氣候變化影響加劇,濱海地區(qū)已成為生物多樣性銳減,、生態(tài)系統(tǒng)脆弱,、自然災(zāi)害頻發(fā)地帶,濱海地區(qū)生態(tài)保護(hù)已成為全球的共同挑戰(zhàn),。

2022年1月10日~11日,,主題為“和諧共生:攜手構(gòu)建人與自然生命共同體”的2021全球?yàn)I海論壇在江蘇省鹽城市舉辦。與會專家圍繞濱海濕地,、海洋碳匯,、候鳥遷飛、氣候變化,、生物多樣性保護(hù)等前瞻性,、務(wù)實(shí)性、引領(lǐng)性議題展開深入探討,,為推動構(gòu)建人與自然生命共同體貢獻(xiàn)智慧和經(jīng)驗(yàn),。

在其間召開的全國海洋碳匯聯(lián)盟會議上,北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司(以下簡稱正和生態(tài))副總裁李寶軍分享了該公司從河湖到海岸的生態(tài)工法探索實(shí)踐,以及利用新技術(shù)助力“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的成功案例,。

正和生態(tài)副總裁李寶軍受邀發(fā)言

打造基于自然的解決方案

實(shí)施碳中和國家戰(zhàn)略,,是我國踐行“構(gòu)建人類命運(yùn)共同體”理念并積極參與全球氣候治理的有力抓手。海洋是地球上最大的活躍碳庫,,海洋負(fù)排放是實(shí)現(xiàn)碳中和的重要途徑之一,,也是解決赤潮、綠潮,、缺氧,、酸化等海洋環(huán)境問題的有效方案。

濱海生態(tài)系統(tǒng)是海岸帶藍(lán)碳生態(tài)系統(tǒng)的主體,,提高其海洋碳匯的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能是重要的基于海洋的氣候變化治理手段,,屬于“基于自然的解決方案”。而推動基于自然的解決方案需要遵循生態(tài)系統(tǒng)演替的科學(xué)規(guī)律,,針對各種生態(tài)退化等問題,,研究原因的所在,在制訂生態(tài)系統(tǒng)保護(hù),、管理,、修復(fù)和重建方案時,尊重生態(tài)系統(tǒng)的演替規(guī)律,,科學(xué)地選擇保護(hù)修復(fù)模式和措施,,避免過度人工干預(yù)和工程化。

“生態(tài)工法正是一種基于自然的創(chuàng)新技術(shù),,致力于創(chuàng)造有生命力的濱水結(jié)構(gòu)形態(tài),。”李寶軍介紹,,生態(tài)工法可以概括為基于水利安全,,以生態(tài)修復(fù)為導(dǎo)向,實(shí)施水土保持,、輔助凈化,、物種保育,從而鼓勵自然做工與演替的工程實(shí)施方法,。該工法結(jié)合工程技術(shù)與生物學(xué)特性需求,,利用植物根系的土壤固持作用及植物緩沖截流能力對邊坡進(jìn)行穩(wěn)定加固、提升抗沖刷性能,,同時豐富的濱水植物不僅幫助水質(zhì)凈化提升,,也營造了生物棲息環(huán)境,以此提高生態(tài)穩(wěn)定性,。

運(yùn)用自然植物材料,,對邊坡進(jìn)行穩(wěn)定加固

作為一家生態(tài)環(huán)境科技運(yùn)營商,,正和生態(tài)自誕生之日起,即確立了追求設(shè)計本質(zhì)的原則,,將科學(xué)的技術(shù)體系,、基于自然的解決方案,、擬自然的生態(tài)工法融入每一個項目,。在設(shè)計過程中,正和生態(tài)堅持科學(xué),、數(shù)字化,、創(chuàng)新和多專業(yè)融合,努力保護(hù)和修復(fù)生態(tài)系統(tǒng)的多樣性,、動態(tài)平衡,,實(shí)現(xiàn)人與自然和諧共生;在工程建設(shè)中,,正和生態(tài)采用擬自然的生態(tài)工法,,最大程度地還原自然生境群落、保護(hù)生物多樣性,。

從陸域到海域的技術(shù)探索

李寶軍介紹,,正和生態(tài)在生態(tài)工法的應(yīng)用過程中,結(jié)合本土的實(shí)際情況,,形成了一套系統(tǒng)的九模塊法實(shí)施落位流程,,包括場地識別、自然流淌河流斷面設(shè)計,、生態(tài)工法設(shè)計,、復(fù)合斷面設(shè)計、工程實(shí)施與監(jiān)測等,。

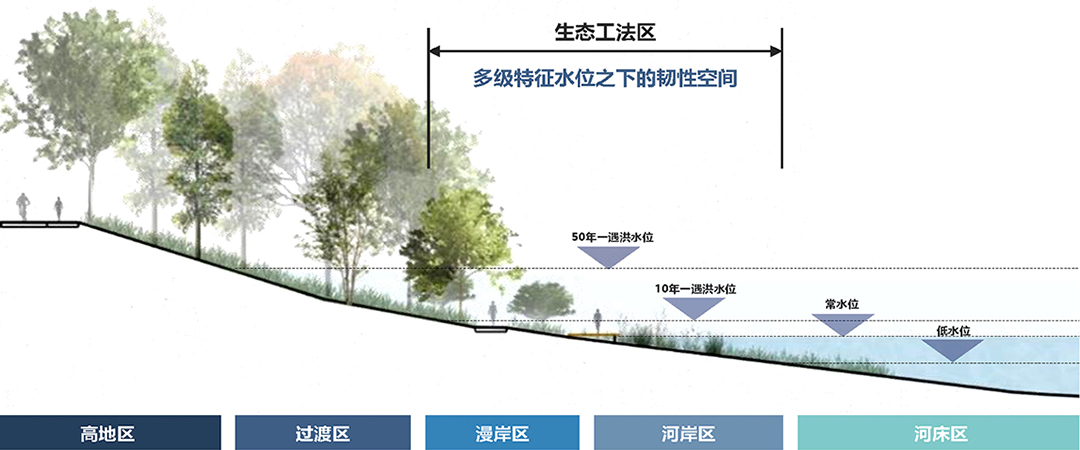

首先通過實(shí)地考察確定場地的基本特點(diǎn),,根據(jù)場地識別及區(qū)域特質(zhì),推導(dǎo)自然流淌河流技術(shù)參數(shù),。在河流斷面設(shè)計的過程中,,根據(jù)水位、高程和與河流的相對位置,,將河流及河濱區(qū)域劃分為高地區(qū),、過渡區(qū)、漫岸區(qū),、河岸區(qū),、河床區(qū)5個區(qū)域。其中,,將高程處于洪水位和低水位之間的漫岸區(qū)和河岸區(qū)作為生態(tài)工法的主要設(shè)計區(qū)域,,不僅起到彈性設(shè)計,、增強(qiáng)系統(tǒng)韌性的功能,也減緩了水流對河岸的侵蝕,,并為生物提供棲息場所,,具有很高的生態(tài)價值。

生態(tài)工法斷面設(shè)計示意圖

“相比陸域,,近岸海域治理需要面臨更加復(fù)雜的情況,。”李寶軍說,,由于環(huán)境要素的差異,,生態(tài)工法的應(yīng)用在河湖和海濱需要進(jìn)行針對性地適應(yīng)。例如,,多數(shù)河湖含鹽量較低,,潟湖、感潮型河道含鹽量較高且變化較大,,而海水平均含鹽量則更高,,在3%左右,這對水下以及潮間帶區(qū)域植被生長具有重要影響,?!耙话愫雍I水空間設(shè)計不必將鹽堿度作為必要考慮因素,而濱海生態(tài)工法應(yīng)用則必須面對土壤鹽堿度高,、鹽堿化區(qū)域大的挑戰(zhàn),,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)景觀構(gòu)建,、宜居城市環(huán)境等各方面都成為限制性因素,,因而對于海岸鹽堿土的利用和改良以及基于土壤改良的環(huán)境生態(tài)修復(fù)和植物生態(tài)體系的重構(gòu)不可忽視?!?/p>

“河湖和海洋在水位周期性波動與波浪動力方面也存在巨大的差異,。”李寶軍說,,河湖水位變動主要為降水影響,,周期長、變化緩,,而濱海生態(tài)設(shè)計則必須常態(tài)化面對潮汐,、波浪、海流等的影響與沖擊,。由于海浪沖刷,,海岸防護(hù)工程也更易被侵蝕,需要進(jìn)行消浪等韌性處理,。因此,,從河湖到海洋,,生態(tài)工法的應(yīng)用不僅有選擇上的差異,也需要解決更多技術(shù)問題,。

助力“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

利用海洋活動及海洋生物吸收大氣中的二氧化碳,,并將其固定、儲存在海洋的過程,、活動和機(jī)制被稱作藍(lán)碳,,即海洋碳匯。其中,,紅樹林,、海草床和鹽沼作為三大濱海藍(lán)碳生態(tài)系統(tǒng),,能夠捕獲和儲存大量的碳,,具有極高的固碳效率。

“雙碳”背景下,,濱海環(huán)境的地位和作用更加凸顯,。近年來,正和生態(tài)的生態(tài)工法實(shí)踐從河湖逐漸走向海洋,,涌現(xiàn)出了多個近岸海域治理的成功案例,。福建莆田“藍(lán)色海灣”項目就是其中之一。

莆田藍(lán)色海灣生態(tài)環(huán)境整治實(shí)景圖

此前,,該區(qū)域存在海岸帶結(jié)構(gòu)單一,,傳統(tǒng)海堤建設(shè)中斷了陸海過渡帶的生物廊道和生態(tài)緩沖帶;自然生境破壞嚴(yán)重,,生物多樣性缺失,、結(jié)構(gòu)單一,生態(tài)景觀效果差,;面源污染直流入海,、岸線垃圾堆放和水產(chǎn)養(yǎng)殖污染等問題嚴(yán)重影響生態(tài)環(huán)境質(zhì)量,岸邊帶植被缺失無法形成凈化緩沖帶等問題,。

“藍(lán)色海灣”項目通過擬自然的生態(tài)工法還原自然生境,,增強(qiáng)藍(lán)碳功能。通過對自然生境,、水質(zhì),、水動力等現(xiàn)狀數(shù)據(jù)的分析和模擬,結(jié)合生態(tài)環(huán)境和景觀格局需求,,因地制宜應(yīng)用濕地修復(fù),、退養(yǎng)還灘、海堤生態(tài)化改造,、內(nèi)灣納潮,、防風(fēng)林修復(fù)等多種措施,,以土工草甸、灌木墊扦插,、網(wǎng)格扦插等生態(tài)工法營造可持續(xù)的濱海水陸交界帶,,成功整治海岸線29.8公里,整治海域6.2平方公里,,修復(fù)濕地1.75平方公里,,打造“藍(lán)色海灣”生態(tài)修復(fù)示范區(qū)。

土工草甸生態(tài)工法

網(wǎng)格扦插生態(tài)工法

在“藍(lán)色海灣”項目中,,正和生態(tài)研發(fā)的“生態(tài)管家”產(chǎn)品作為莆田的智慧海灣綜合管理系統(tǒng),,可精準(zhǔn)監(jiān)測、收集,、分析海岸帶的水,、空氣、土壤等環(huán)境指標(biāo),,動態(tài)監(jiān)測植物,、動物物種等生態(tài)指標(biāo),并通過碳匯監(jiān)測與碳中和推演評估及生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)總值(GEP)核算,,為莆田海岸帶生態(tài)系統(tǒng)的恢復(fù)與營建,、藍(lán)碳計量提供科學(xué)的數(shù)據(jù)支撐?!吧鷳B(tài)管家”產(chǎn)品的良好應(yīng)用,,有助于沿海環(huán)境污染防控,精準(zhǔn)衡量“藍(lán)色海灣”整治行動工程及其他濱海生態(tài)修復(fù)項目整治修復(fù)效果,,并助力于新興藍(lán)色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和研究,。

正和生態(tài)“生態(tài)管家”產(chǎn)品

正和生態(tài)承擔(dān)的廣州南沙靈山島尖外江生態(tài)修復(fù)項目是近岸海域治理的又一個成功案例。

該工程于2020年底全線竣工,,修復(fù)岸線總長度約5.5公里,,其中生態(tài)工法岸線長度為4公里,梳理岸線長1.5公里,共恢復(fù)植物種植面積22105平方米,。生態(tài)修復(fù)后的靈山島尖外江生物多樣性快速增加,,潮間帶植被品種達(dá)到了17種,其中包括8種紅樹和半紅樹植物,,9種水生植物,,潮間帶陸續(xù)觀測到包括招潮蟹在內(nèi)的底棲生物共6種。沿江分布的綠植,,猶如一串翡翠項鏈,,點(diǎn)綴在靈山島尖的外江區(qū)域,構(gòu)成一幅大氣,、自然的外江綠岸畫卷,與現(xiàn)有的堤內(nèi)帶狀公園結(jié)合,,呈現(xiàn)出多元化的濱水體驗(yàn)空間,,拉近了人、水,、城的關(guān)系,。該項目獲得了2020年“亞洲都市景觀獎”。

廣州南沙靈山島尖生態(tài)提升實(shí)景圖

“‘上善若水,。水善利萬物而不爭,,處眾人之所惡,故幾于道,?!崩顚氒娬f,“多年行走在江河湖海,,做的項目越多,,越是能夠更深刻地感悟中國古人的智慧與哲學(xué)思想?!?/p>